Dans le concept de « Complexe militaro-industriel » doit être incluse la branche du Renseignement (Intelligence). Eisenhower ne la désigna pas nommément dans son discours d’adieu mais, en quittant ses fonctions, il s’en plaignit au directeur de la Central Intelligence Agency, Allen Dulles : « La structure de notre Renseignement est défaillante. J’ai essuyé sur cette question une défaite pendant sept ans. Rien n’a changé depuis Pearl Harbor. Je laisse un “héritage de cendres” à mon successeur (1). »

La CIA est l’une des armes essentielles dont se dota l’État sécuritaire dès sa création en 1947. Elle a pour mission première de centraliser et synthétiser le Renseignement à l’usage du président. Mais la CIA est aussi l’héritière de l’Office of Strategic Services créé pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’elle intègre sous le nom d’Office of Special Operations puis de Directorate of Plans en 1952.

Surnommé au sein de la CIA le « Département des coups tordus » (Department of Dirty Tricks), ce service contrôle plus de la moitié du budget de l’Agence.

La directive NSC-10/2 du Conseil de Sécurité nationale (1 948) définit les « opérations secrètes » (covert operations), la spécialité du Directorate of Plans, comme toutes les activités « qui sont conduites ou sponsorisées par ce gouvernement contre des États ou des groupes étrangers hostiles, mais qui sont planifiées et exécutées de telle manière qu’aucune responsabilité du gouvernement américain ne puisse apparaître aux yeux d’une personne non autorisée et que, au cas où l’opération serait découverte, le gouvernement puisse plausiblement décliner toute responsabilité (2) ».

Conçu pour déresponsabiliser juridiquement le président de toutes les actions illégales qu’il autorisait, en cas de dévoilement public, ce principe du « déni plausible » (plausible deniability) donne à la CIA une autonomie presque complète, puisque, dans les faits, il la dispense d’informer le président de ses opération— sans toutefois l’empêcher de se retrancher derrière lui en cas d’échec.

Il s’agit en fait d’une application particulière de la règle d’or des services secrets : le principe de

« connaissance suffisante » (need-to-know), qui dicte que chacun ne doit savoir que le strict nécessaire à

l’accomplissement de sa mission, une compartimentation qui rend pratiquement impossible de remonter à la source en cas de problème.

Autre conséquence de l’impératif de « déni plausible » : pour rester opaques, les opérations secrètes vont

générer leurs propres financements, ce qui dans les années 70 va entraîner la CIA à prendre une part active aux trafics d’armes et de drogues.

Enfin, la clandestinité impose souvent aux agents de la CIA d’opérer hors registre, sous des couvertures diverses ; un agent limogé ou démissionnaire n’a pas nécessairement cessé toute coopération.

La CIA prend même l’habitude de faire appel à des criminels professionnels pour ses basses besognes sur le sol américain, et à des groupes paramilitaires pour ses campagnes de déstabilisation à l’étranger, afin de déguiser ses agressions en guerres civiles.

Flairant les dérives possibles de la CIA sous couvert du principe de « déni plausible », le général George Marshall, secrétaire d’État de Truman, voyait la naissance de ce monstre d’un mauvais oeil : « Les pouvoirs confiés à l’agence proposée semblent presque illimités et ont besoin d’être clarifiés », écrivait-il dans un mémo adressé à Truman le 7 février 1947 (3).

Le conseiller George Kennan, qui prépara le document NSC-10/2, y verra « la pire erreur que j’ai jamais faite » (4). L’un des problèmes inhérents à la CIA était sa direction. Sur ses sept dirigeants fondateurs, un seul n’était pas banquier ou avocat à Wall Street.

Sous Eisenhower, le poste de directeur revint à Allen Dulles qui, avec son frère John Foster nommé Secrétaire d’État, avait travaillé pour l’un des plus grands cabinets d’avocats de Wall Street, Sullivan &

Cromwell, avant d’entrer en politique.

C’est pourquoi l’on a dit que la CIA était dirigée depuis New York plutôt que Washington. Dans ces milieux affairistes, l’intérêt national se confond avec les intérêts des grands groupes industriels. Bien que créée dans le cadre du National Security Act en 1947, et donc consacrée à la lutte contre la menace communiste, la CIA servira prioritairement les intérêts du grand capital.

Conçue en théorie pour informer le président, elle sera en pratique un moyen pour la classe financière de confisquer à son profit la politique étrangère des États-Unis. Sur trois continents, la CIA a renversé des gouvernements démocratiquement élus pour les remplacer par des dictatures sous tutelle américaine.

Son premier grand succès fut le coup d’État de 1953 contre le Premier ministre iranien Mohammad

Mossadegh qui s’apprêtait à nationaliser l’Anglo-Iranian Oil Company (AIOC, renommé British Petroleum en 1954). L’AIOC était britannique et non américaine, mais il se trouve que les frères Dulles avaient été ses conseillers juridiques et y conservaient des intérêts.

Dans le cadre de l’Opération Ajax, dont les documents ont été déclassifiés dans les années 1990, la CIA et le MI6 britannique organisèrent une série d’attentats contre des leaders religieux, une mosquée et des civils, tout en distribuant des tracts revendiquant ces attentats au nom de Mossadegh, présenté comme communiste et anti-islam.

Ces attentats justifièrent l’arrestation et l’emprisonnement à vie de Mossadegh, tandis que la CIA introduisait elle-même en Iran l’héritier de la monarchie, le Chah Mohammad Pahlavi, avant de former sa redoutable police secrète, le SAVAK – y compris aux techniques de torture (5).

Dans les dernières années d’Eisenhower, la CIA supervisa l’assassinat du premier président élu de la République du Congo, Patrice Lumumba, pour confier le pouvoir au sanguinaire Mobutu qui terrorisa

et vampirisa le pays (rebaptisé Zaïre) pendant 32 ans.

Mobutu Sese Seko (1930-1997)

La décision d’assassiner Lumumba trois jours avant l’inauguration de Kennedy en dit long sur l’indépendance du National Security State par rapport au gouvernement élu.

Elle fut probablement motivée par une inquiétude sur la vision du nouveau président, qui avait clairement professé son anti impérialisme devant le Sénat en 1957, dans son fameux « Discours algérien », puis à nouveau en 1959 : « Appelez ça le nationalisme, appelez ça l’anticolonialisme, appelez ça comme vous voudrez ; l’Afrique traverse une révolution. […] Le message est lancé, et se répand comme le feu dans presque mille langues et dialectes, qu’il n’est plus nécessaire de rester pour toujours pauvre et pour toujours en esclavage (6). »

En Amérique centrale, la CIA s’acharna d’abord contre le président du Guatemala Jacobo Arbenz élu en 1951. Par son programme de redistribution d’une partie des terres au profit de 100 000 paysans pauvres, Arbenz menaçait les intérêts de la multinationale United Fruit Company, géant de l’exploitation bananière qui possédait plus de 90 % des terres.

Les Dulles étaient actionnaires de la United Fruit, dont les contrats d’exploitation avaient été rédigés par leur cabinet d’avocats dans les années 30 ; John Foster siégeait même à son conseil d’administration.

Eisenhower et les frères Dulles orchestrèrent, financèrent et armèrent directement le coup d’État contre Arbenz par une junte militaire qui, de 1954 à 1996, fera plus de 200 000 morts civils, notamment parmi la

population maya.

Un manuel de la CIA rédigé dans ce contexte en 1953 (déclassifié en 1997) et intitulé A Study of Assassination, contient des instructions précises sur les différents modes d’assassinat, par armes, bombes ou accidents simulés.

Dans certains cas, il est recommandé d’employer comme assassins des « agents clandestins ou membres

d’organisations criminelles ». Toujours par respect du principe de « déni plausible », « il est préférable que

l’assassin soit de passage dans la région. Il doit avoir le moins de contact possible avec le reste de l’organisation et ses instructions doivent être données oralement par une seule personne (7) ».

Ce qui rend la CIA particulièrement efficace comme bras armé de l’Empire est sa capacité d’agir cachée, si possible même sous le masque de l’ennemi. Il est surtout important que son activité terroriste et colonialiste à l’extérieur des frontières reste non détectée par le peuple américain.

C’est pourquoi la CIA a initié dès les années 50 une vaste opération de propagande intérieure. Dirigée depuis le Directorate of Plans sous le nom de code Mockingbird, l’opération a permis de contrôler des dizaines de directeurs et journalistes respectables de CBS, Newsweek, le New York Times, le Washington Post et une vingtaine d’autres institutions, en leur fournissant des informations classifiées et parfois des articles tout prêts, tout en sanctionnant les investigateurs trop indépendants.

On apprit en 1977 qu’un des journalistes « contrôlés » (owned) par la CIA était Joseph Alsop, dont les articles de politique étrangère paraissaient dans 300 journaux différents (8).

La manipulation de l’opinion publique avec l’Opération Mockingbird a pour corollaire immédiat la surveillance de la pensée avec l’Opération Chaos, par laquelle, en violation de ses statuts qui lui interdisent l’espionnage domestique, la CIA surveille ceux qui en savent trop, et les font taire si besoin est.

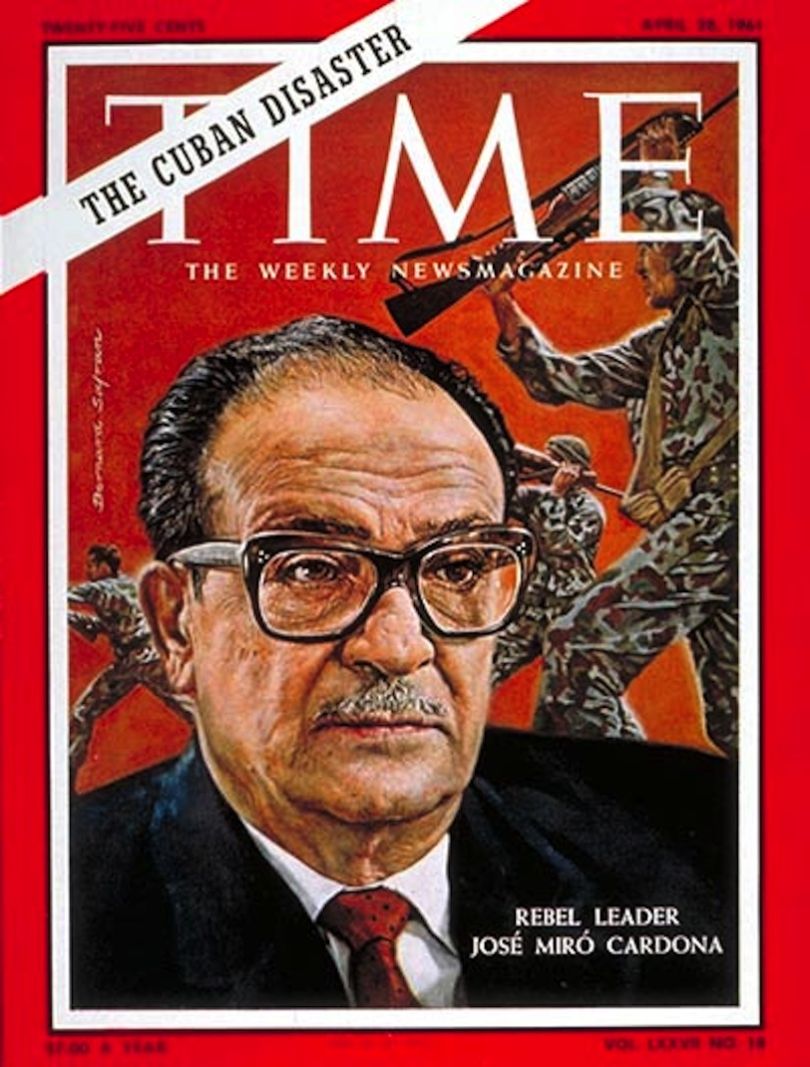

Lorsque Kennedy succéda à Eisenhower en janvier 1961, la CIA s’était donné comme objectif le renversement de Fidel Castro à Cuba. La révolution socialiste de Castro, qui avait remplacé en 1959 la dictature corrompue de Fulgencio Batista, ne menaçait aucunement la sécurité des États-Unis, mais elle avait nui fortement à ses intérêts économiques en augmentant le prix du sucre et du tabac.

Fort de son succès au Guatemala, Dulles ne doutait pas qu’avec la même équipe, il aurait la peau de Castro. Dès la fin 1959, un groupe anti-Castro est mis en place par le Deputy Director of Plans (chef du Directorate of Plans) Richard Bissell.

Il comprend des officiers de l’opération guatémaltèque comme David Atlee Phillips et Howard Hunt, et des ennemis politiques de Castro comme Felix Rodriguez, neveu d’un ministre de Batista, ou encore Frank Sturgis, ancien compagnon de Castro retourné contre lui par anticommunisme.

Le groupe se nomme Cuban Task Force, ou Operation 40 (parce qu’il compte initialement quarante hommes). Au Nicaragua sont installés des centres d’entraînement pour une force paramilitaire composée principalement de Cubains ayant fui la révolution castriste.

Le plan est de débarquer ces contre-révolutionnaires cubains soi disant autonomes, puis d’envoyer à leur secours l’Air Force et la Navy en prétextant le soutien à un soulèvement populaire, et ainsi d’envahir Cuba avec un air de légitimité.

Parallèlement, la CIA avait mis la Mafia à contribution dans un plan d’assassinat de Castro, qui devait faciliter l’invasion en privant l’armée et la population cubaine de leur chef. Certains parrains comme Santo Trafficante qui avaient été liés à Batista espéraient en effet reprendre le contrôle de leurs lucratifs casinos et maisons closes.

Eisenhower est moins impliqué dans ces préparatifs que son vice-président Richard Nixon, avocat d’affaires comme Dulles. Mandaté par les affairistes frustrés par Castro (parmi lesquels Pepsi Cola, pour qui il travaille), Nixon coordonne le financement d’Operation 40.

Cependant, fin 1960, Nixon est candidat à la succession d’Eisenhower ; il renonce à lancer cette opération risquée en période électorale et la remet à plus tard, certain de gagner l’élection. Mais Kennedy crée la

surprise en l’emportant d’une faible marge.

Dulles ne perd pas de temps pour présenter l’opération au nouveau président dans une réunion du National Security Council, en lui laissant croire que le débarquement des exilés cubains suffira à déclencher un soulèvement populaire.

Kennedy donne son aval, mais prévient qu’il n’autorisera aucune participation de l’armée américaine, qui équivaudrait à une entrée en guerre. Dulles est persuadé que, mis devant le fait accompli, le président cédera, et l’opération est lancée le 15 avril 1961 : un contingent de 1 500 exilés cubains embarque sur sept bateaux depuis la côte nicaraguayenne et débarque dans la Bahia del Cochinos (Baie des Cochons) sur

la péninsule cubaine de Zapata.

Ils sont rapidement cernés par l’armée de Castro (lequel a échappé à toutes les tentatives d’assassinat) et, comme prévu, appellent les États-Unis à l’aide. Cinq destroyers américains et le porte-avions Essex se trouvent justement à moins de deux miles des côtes cubaines.

Kennedy comprend qu’il a été berné. Il refuse de se laisser manoeuvrer et téléphone personnellement au capitaine de la flotte stationnée près de Cuba pour lui interdire tout mouvement. Environ 200 rebelles cubains sont tués et 1 300 capturés par les forces de Castro.

Fidel Castro au centre

Kennedy est furieux : « Je veux briser la CIA en mille morceaux et les disperser aux quatre vents », l’entendra

fulminer Mike Mansfield (9).

Un document interne à la CIA, daté du 15 novembre 1960 et déclassifié en 2005, prouve que Dulles a effectivement menti au président en lui faisant croire que l’opération avait des chances de réussir sans intervention américaine directe : « Notre idée de sécuriser une plage avec piste d’atterrissage est maintenant considérée comme irréalisable, sauf sous la forme d’une coopération CIA/Pentagone (10). »

Dulles en personne le reconnaît dans des notes publiées à titre posthume, qui en disent long sur la manière

dont la CIA manipule la Maison Blanche pour imposer sa propre politique extérieure : « Nous pensions que quand les dés seraient jetés, quand le point critique serait atteint, toute action requise pour le succès de l’opération serait autorisée plutôt que de laisser l’entreprise échouer (11). »

Kennedy avait bien compris la manoeuvre, comme il l’expliqua à Dave Powers : « Ils étaient certains que je céderais et donnerais l’ordre au porte-avions Essex d’intervenir. Ils ne pouvaient imaginer qu’un nouveau président comme moi ne paniquerait pas et n’essaierait pas de sauver la face. Eh bien, ils m’avaient

mal jugé (12). »

Kennedy limoge les principaux instigateurs de l’opération : le directeur de la CIA Allen Dulles et ses deux

sous-directeurs Charles Cabell et Richard Bissell. Mais la CIA est une famille plus qu’une organisation,

soudée par un code d’honneur qui n’est pas sans rappeler la Mafia.

Les membres de l’équipe dirigeante qui échappèrent à la purge restèrent loyaux à Dulles et se prirent d’un violent ressentiment contre Kennedy ; désormais, ils se passeront de l’accord présidentiel pour leurs opérations secrètes, transformant de fait la CIA en un pouvoir parallèle.

La rancune est plus forte encore parmi les exilés cubains. Cette diaspora concentrée autour de Miami compte près d’un million de personnes, majoritairement des réfugiés politiques ayant fui la révolution castriste. Les États-Unis ne sont pour eux qu’une terre d’asile provisoire.

Ils ne sont pas concernés par l’intérêt national (ou impérial) des États-Unis, mais veulent avant tout recouvrer leurs droits et leurs propriétés. Ces patriotes cubains sont structurés autour du Cuban Revolutionary Council, qui sert d’organisation ombrelle pour de nombreux groupes militants ou armés.

Bien que financé par des institutions américaines à hauteur de deux millions de dollars par an, le Council se définit comme le gouvernement légitime destiné à remplacer celui de Castro. Il est donc assimilable à une puissance étrangère alliée des États-Unis contre un ennemi commun, le communisme.

Mais le Council et l’ensemble des exilés cubains ne voient la Guerre froide qu’à travers le petit bout de la lorgnette pointée sur leur île, et voient Kennedy comme l’obstacle majeur à leur rêve de reconquête.

En avril 1963, un tract circule parmi la communauté cubaine de Floride, avec pour message : « Un seul événement pourra vous permettre, patriotes cubains, de vivre un jour à nouveau libres dans votre pays : si un Acte inspiré par Dieu plaçait dans quelques semaines à la Maison Blanche un Texan réputé être un ami de tous les peuples d’Amérique latine (13). »

Il est évident que ces patriotes cubains n’avaient pas les moyens d’assassiner impunément Kennedy ;

mais il est non moins évident que quiconque désirait assassiner Kennedy pouvait trouver parmi eux de nombreux volontaires.

Source : Extraits de “JFK/11 Septembre – 50 ans de manipulations” de Laurent Guyénot

1. Tim Weiner, Legacy of Ashes : The History of the CIA, Doubleday, 2007, p. 167.

2. The National Security Archive, www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/docXXXIII.pdf

3. « Marshall’s Doubts About the CIA », New York Times le 26 juillet 1973, jfk.hood.edu/Collection/White%20%20Files/Security-CIA/CIA%200743.pdf

4. Douglass, JFK and the Unspeakable, op. cit., p. 33.

5. tephen Kinzer, All the Shah’s Men : An American Coup and the Roots of Middle East Terror, John Wiley & Sons, 2003. Sur National Security Archive, «The Secret CIA History of the Iran Coup, 1953», www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/index.html

6. Arthur Schlesinger, A Thousand Days : John Kennedy in the White House (1965), Mariner Books, 2002, p. 554.

7. National Security Archive, www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB4/ciaguat2.html

8. Spartacus Educational, www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKmockingbird.htm

9. Douglass, JFK and the Unspeakable, op. cit., p. 15.

10. Talbot, Brothers, op. cit., p. 47.

11. Douglass, JFK and the Unspeakable, op. cit., p. 14.

12. O’Donnell et Powers, Johnny, We Hardly Knew Ye, op. cit., p. 274.

13. Mahoney, The Kennedy Brothers, op. cit., p. 267.